今年(2017年)の1月19日に決定した156回直木賞の受賞作である。

受賞作だから読もうと思ったのではなく、

昨年(2016年)末に図書館に予約していた本が、

ようやく順番が回ってきたに過ぎない。

たった2ヶ月待ったくらいで「ようやく」なんて言ったら、

都会の図書館を利用している方々に怒られそうだが、

これが田舎に住んでいる者のメリットである。

人気の本も、比較的待たずに借りることができるのだ。

で、『蜜蜂と遠雷』である。

図書館で受け取った本は、ずしりと重かった。

約500頁。

〈おお~、読み応えありそう~〉

と嬉しくなる。

「構想12年、取材11年、執筆7年」とのことで、

私はまだ、神に愛されているだろうか?

ピアノコンクールを舞台に、人間の才能と運命、

そして音楽を描き切った青春群像小説。

著者渾身、文句なしの最高傑作!

というキャッチコピーに、

いやが上にも期待が高まる。

そして、読み始めると、もう止まらない。

500頁(正確には508頁)一気読みだった。

3年ごとに開催される芳ヶ江国際ピアノコンクール。

「芳ヶ江を制した者は世界最高峰のS国際ピアノコンクールで優勝する」

というジンクスがあり、

近年、覇者である新たな才能の出現は音楽界の事件となっていた。

モスクワ、パリ、ミラノ、ニューヨーク、そして、日本の芳ヶ江(よしがえ)。

世界5か所の大都市で行われるオーディションで選ばれた約90人が、

まず、第一次予選(5日間)に挑む。

演奏時間は20分。

①バッハの平均律クラヴィーア曲集からフーガが三声以上のものを一曲。

②ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンのソナタから第一楽章か、第一楽章を含む複数楽章。

③ロマン派の作曲家のものから一曲。

この三つの課題を20分以内に収める。

第二次予選(3日間)は、第一次予選を勝ち抜いた24人が挑む。

演奏時間は40分。

①ショパン、リスト、ドビュッシー、スクリャービン、ラフマニノフ、バルトーク、ストラヴィンスキーの練習曲から異なる作曲家のもので二曲。

②シューベルト、メンデルスゾーン、ショパン、シューマン、リスト、ブラームス、フランク、フォーレ、ドビュッシー、ラヴェル、ストラヴィンスキーの曲から一曲ないし数曲。

③芳ヶ江国際ピアノコンクールのための委嘱作品、菱沼忠明の「春と修羅」。

この三つの課題を40分以内に収める。

第三次予選(2日間)は、第二次予選を勝ち抜いた12人が挑む。

演奏時間は1時間。

各自自由にリサイタルを構成する。

そして、最後となる本選(2日間)は、第三次予選を勝ち抜いた6人が挑む。

ベートーヴェン、ショパン、シューマン、リスト、ブラームス、サン=サーンス、チャイコフスキー、グリーグ、ラフマニノフ、ラヴェル、バルトーク、プロコフィエフのピアノ協奏曲(候補曲)の中から任意の一曲を選び、

新東都フィルハーモニーと協演する。

群像劇だが、

核となるのは、4人。

養蜂家の父と共に各地を転々とし、

自宅にピアノを持たない少年・風間塵16歳。

かつて、天才少女として国内外のジュニアコンクールを制覇し、

CDデビューもしながらも、13歳の時の母の突然の死去以来、

長らくピアノが弾けなかった栄伝亜夜20歳。

音大出身だが、今は楽器店勤務のサラリーマンで、妻子もおり、

コンクール年齢制限ギリギリの高島明石28歳。

完璧な演奏技術と音楽性で、

優勝候補と目される名門ジュリアード音楽院のマサル・C・レヴィ=アナトール19歳。

この4人を中心に、

コンクールに参加している数多(あまた)の天才たち、

そして、審査員、TV記者、スタッフ、教師、調律師なども絡めながら、

第1次から3次予選、そして本選と、

繰り広げられる“競争という名の自らとの闘い”を描き出す。

果たして、優勝するのは、誰なのか……

感心させられるのは、音楽と、演奏者の内面を表現する言葉だ。

いくつもの演奏風景を、そして、ピアニストの心象風景を、

様々な言葉で切り取っていく。

昔から、「音楽の聴こえる小説」と言われる作品はあったが、

それは短編小説が多かった。

ボキャブラリーには限界があるし、

鋭敏な感覚は持続性がないからだ。

『蜜蜂と遠雷』のような長編小説で、

しかも最初から最後まで音が鳴り響いているような作品は、

これまでなかったような気がする。

これだけでも本当に凄いことなのだ。

恩田陸も、インタビューで、次のように答えている。

演奏シーンは最初から最後まで苦しみました。特に、一次、二次とコンクールの予選が進むにつれて、一度使った表現はもう使えませんから、どんどんバリエーションが少なくなってきて、三次の辺りがいちばんつらかった。もう本選は書かなくていいんじゃないかと泣き言を言ったら、担当編集者に怒られてしまいました(笑)。大変だったけど、演奏者の内面を描くのは小説でしかできないから、意外に小説と音楽は親和性があるな、とも思いましたね。

各章の頁数を見てみると、

エントリー 9~100頁

第一次予選 101~192頁

第二次予選 193~310頁

第三次予選 311~448頁

本選 449~508頁

となっており、

各章、100頁前後で推移しているのに、

本選の頁数がやや少なくなっており、

読んでいても、ちょっとだけ物足りなさを感じてしまった。

だが、インタビューにあるように、

「もう本選は書かなくていいんじゃないか……」

というくらいまで絞り出した結果なので、

ここまで書き上げた著者の努力と才能を、

大いに讃えたいと思う。

小説を読んでいる時、

〈この芳ヶ江国際ピアノコンクールの「芳ヶ江」という地方都市はどこにあるだろう……〉

と思いながら読んでいたのだが、

途中に、「うなぎが名物」「楽器の町」などという表現があり、

静岡県の浜松市が想像された。

調べてみると、やはり架空の町「芳ヶ江」は浜松市だったようで、

芳ヶ江国際ピアノコンクールは、

浜松国際ピアノコンクールを下敷きにして書かれていたのだ。

入賞者が海外のコンクールでも好成績を残しているゲンのいい大会だと聞いて、浜松国際ピアノコンクールを見に行ったのが第4回の時。以来3年ごとの開催に4回、結局12年も通いつめてしまいました。(苦笑)

とは、著者である恩田陸の言葉。

担当編集者も、

恩田陸さんの担当歴20年以上になる私にとっても半分以上の年月この作品に携わり、3分の1の年月、月刊連載原稿の催促を続けていたことになります。

長く一つの作品にかかわるといろいろなことがあるわけで、その最大が3年に1回、開催される浜松国際ピアノコンクールへの4度もの取材です。ふつうは4度も取材しません。取材といってもバックステージを観察するようなことはほとんどなく毎日、会場の座席に身を沈め朝9時から夕方まで審査員でもないのにひたすらピアノ演奏を聴き続けるだけです。2回目以降、毎度「先生また行きたいんですか!?」と呆れたふりをしながらも、じつは無類のクラシック音楽好きの私は、しめしめとひじょうに楽しみにしていました。まさに役得です。

と幻冬舎のHPに書いていたが、

著者、担当編集者共に、12年間も通いつめていたとは、ちょっとビックリ。

「構想12年、取材11年、執筆7年」とは、大袈裟でもなんでもなかったのだ。

これだけの長い年月をかけて完成した『蜜蜂と遠雷』は、

やはり、そんじょそこらのライトノベルとはモノが違う。

ずしりと読み応えがあったし、

読書の歓びを存分に味わうことができたのだった。

あまり詳しく書くと、これから読もうとする人の楽しみを削ぐことになるので、

最後に、

もっとも印象に残った文章を引用して、このレビューを終えたいと思う。

今舞台の上にいる彼も、何千時間、いや、万単位の時間をレッスンに費やしてきて、あそこにいるのだと思うと感慨深い。同志のような気分になる。

コンテスタントだけではない。

後ろにいるオーケストラの団員も、指揮者も、子供の頃から気の遠くなるような時間を、レッスンに、音楽に費やしてきて、至上の瞬間を求めてここにいる。

凄い。

明石は素直に思った。

膨大な歳月が、情熱が奇跡的に組み合わさったものを今自分は目にしているのだ。

これだけの大勢の人たちが、生涯をかけるだけのものがあると信じて、この音を生み出しているのだ。

ふと、恐ろしくなった。

音楽家とは、なんという仕事なんだろう――なんという生業(なりわい)なのだろう。

なりわい、とはうまく言ったものだ。まさに業(ごう)、生きている業だ。お腹を満たすわけでもない、あとに残るわけでもない。そんなものに人生をかけるとは、業としか言いようがないではないか。

そんな人たちが、ここにこんなにいる。それも、ここだけでなく、ホールの外にも、町の中にも、世界中にも―― (468頁)

引用したこの文章の内容は、

私がコンサートなどでクラシック音楽を聴く時に抱く想いとまったく同じだ。

有名、無名にかかわらず、演奏家の誰もが、

〈子供の頃から気の遠くなるような時間を、レッスンに、音楽に費やしてきて、至上の瞬間を求めてここにいる……〉

と思う。

思うからこそ、演奏家の想いをすべて感じ取れるようにと、真剣に聴く。

楽器も弾けず、音楽の素養がまったくない私は、

音楽に関わるすべての人を尊敬しているし、

自分より一段上にいる人として見ている。

だから、

ピアノコンクールをまるごと言葉で表現した『蜜蜂と遠雷』と、

その作者である恩田陸にも、最大の賛辞を贈りたいと思う。

これほどの小説には、そうそう巡り会えるものではない。

皆さんも、ぜひぜひ。

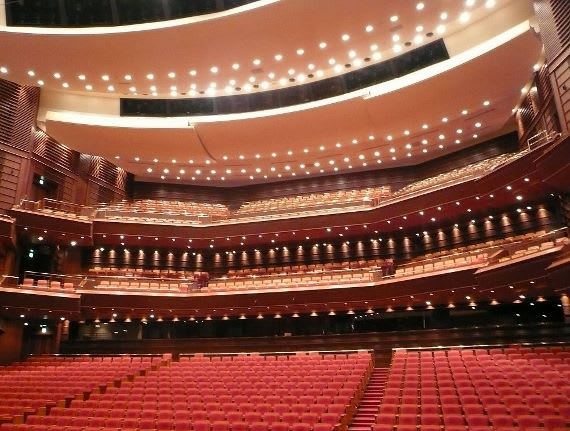

『蜜蜂と遠雷』における芳ヶ江国際ピアノコンクールの雰囲気を、この動画で。

第9回浜松国際ピアノコンクール【ダイジェスト版】