毎年9月に佐賀県の古湯温泉で開催されている「古湯映画祭」が、

今年(2020年)は新型コロナウィルスの影響で中止になった。

中止が発表されたのが6月で、ガッカリしていたところ、

8月になって

シアター・シエマと富士町古湯映画祭の合同企画として、

9月18日(金)から9月24日(木)に、

今年亡くなった大林宣彦監督と佐々部清監督の追悼特集上映がされることが決まった。

9月18日(金)、20日(日)、22日(火・祝)、24日(木)

10:00~12:15『青春デンデケデケデケ』(監督:大林宣彦/135分)

12:30~14:24『時をかける少女』(監督:大林宣彦/104分)

9月19日(土)、21日(月・祝)、23日(水)

10:00~11:54『チルソクの夏』(監督:佐々部清/114分)

12:30~14:32『八重子のハミング』(監督:佐々部清/112分)

開催を喜んだものの、上映後の(ゲストを招いての)ティーチインはないとのことで、

映画祭の魅力はこのティーチインにあると思っていた私としては、

少なからず落胆した。

4作品とも既に見たことのある映画ばかりだったので、

〈今年は参加しなくてもいいかな……〉

と思っていたところ、

時を同じくして、同じシアター・シエマで、

大林宣彦監督の最新作『海辺の映画館 キネマの玉手箱』も上映されることを知った。

大林宣彦監督は、私の好きな監督で、

特に、尾道を舞台とした

『転校生』(1982年公開)

『時をかける少女』(1983年公開)

『さびしんぼう』(1985年公開)

の“尾道三部作”や、

福岡県の柳川市を舞台にした『廃市』(1983年公開)

香川県の観音寺市を舞台にした『青春デンデケデケデケ』(1992年公開)

北海道の小樽を舞台にした『はるか、ノスタルジィ』(1993年公開)

大分県の臼杵市や佐伯市などを舞台にした『なごり雪』(2002年公開)

など、

所謂「ふるさと映画」といわれる作品群を愛していた。

その町の伝統や歴史を題材にした、

情緒的でありながらファンタジックな物語は、

私を魅了し続けていた。

ところが、2011年の東日本大震災以降の作品、

『この空の花 -長岡花火物語』(2012年4月7日公開)

『野のなななのか』(2014年5月17日公開)

『花筐/HANAGATAMI』(2017年12月16日公開)

では、「反戦」「反原発」のメッセージ性が強くなり、

“大林宣彦ワールド”感はあるものの、

なんだか無理をしているような印象があった。

傑作とは認めつつも、ずっと違和感を抱いていた。

それは、かつて大林宣彦監督が出演していたTVCMに起因している。

九州以外の方はご存じないかもしれないが、

大林宣彦監督は、かつて、九州電力のTVCMに出演し、

原子力発電を推進するような役目を担っている一時期があった。

それが東日本大震災以降は「反原発」の立場を強調するようになったのだが、

それは、回心したようにも転向したように見え、

一部の人々からは、その部分が批判の対象にもなっていた。

過剰なメッセージ性は、後ろめたさの裏返しようにも見え、

私自身、昔のように手放しで褒め称えることができないでいたのだ。

『海辺の映画館 キネマの玉手箱』は、

大林宣彦監督が20年ぶりに故郷・尾道で撮影した作品で、

当初、2020年4月10日公開予定であったが、

新型コロナウィルスの影響で2020年7月31日公開に延期になっていた作品であった。

佐賀では少し遅れての公開となったが、

かねてより見たいと思っていたし、

〈『海辺の映画館 キネマの玉手箱』だけでも見よう!〉

と思い、

上映最終日の9月24日(木)にシアター・シエマに駆けつけたのだった。

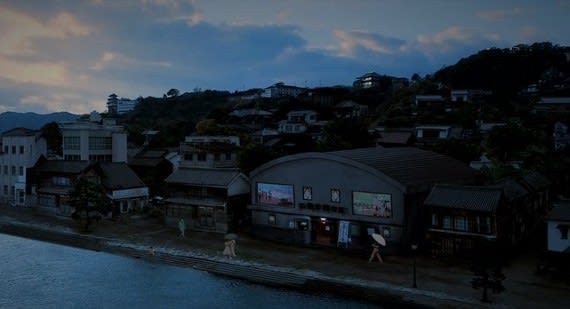

尾道の海辺にある唯一の映画館「瀬戸内キネマ」が、閉館を迎えた。

嵐の夜となった最終日のプログラムは、

「日本の戦争映画大特集」のオールナイト上映。

上映がはじまると、

映画を観ていた青年の毬男(厚木拓郎)、鳳介(細山田隆人)、茂(細田善彦)は、

突然劇場を襲った稲妻の閃光に包まれ、

スクリーンの世界にタイムリープする。

江戸時代から、乱世の幕末、戊辰戦争、日中戦争、太平洋戦争の沖縄……

3人は、次第に自分たちが上映中の「戦争映画」の世界を旅していることに気づく。

そして戦争の歴史の変遷に伴って、

映画の技術もまた、

白黒サイレント、トーキーから総天然色へと進化し移り変わる。

3人は、映画の中で出会った、

希子(吉田玲)、一美(成海璃子)、和子(山崎紘菜)ら無垢なヒロインたちが、

戦争の犠牲となっていく姿を目の当たりにしていく。

3人にとって映画は「虚構(嘘)の世界」だが、

彼女たちにとっては「現実(真)の世界」。

彼らにも「戦争」が、リアルなものとして迫ってくる。

そして、舞台は原爆投下前夜の広島へ。

そこで出会ったのは看板女優の園井惠子(常盤貴子)が率いる移動劇団「桜隊」だった。

3人の青年は、「桜隊」を救うため運命を変えようと奔走するのだが……

上映時間が約3時間という、

(トイレが近い)老人にとっては誠に苛酷な映画であった。(笑)

東日本大震災以降の大林宣彦監督作品は、

『この空の花 -長岡花火物語』160分

『野のなななのか』171分

『花筐/HANAGATAMI』168分

と映画の尺が長くなる傾向にあったが、

『海辺の映画館 キネマの玉手箱』では、ついに179分となった。

好いように解釈すれば、「それだけ言いたいことがあったのだ」と言えるが、

2時間前後に作品をまとめることができないという老化現象、

意思決定の衰えと見ることもできる。

『海辺の映画館 キネマの玉手箱』も前半は、

前3作と同じように、次々とたたみかけるアップテンポな展開で、

正直、辟易していたのだが、(コラコラ)

90分を過ぎた頃(女郎屋のおかみに虐待されながらも、主人公の若い男性と恋に落ちる女郎を成海璃子が演じたシーン)から、前半よりはスローテンポとなり、

かつて私が愛した「情緒的でありながらファンタジックな物語」となり、

以降の後半90分は、すっかり魅了され、見入った。

後半には、私の好きな中江有里も登場し、楽しさが倍増した。

3時間通して観賞した感想を言えば、やはり「傑作」としか言えず、

大林宣彦監督の晩年(2011年以降)の作品の集大成であったと思った。

『海辺の映画館 キネマの玉手箱』は、当初、

2020年4月10日公開予定であったのだが、(その後、7月31日に延期)

最初の公開予定日である4月10日に大林宣彦監督は亡くなった。(享年82歳)

結果的に本作が遺作となったのだが、

最期までチャレンジ精神を忘れない映画愛に溢れた作品は、

私が本来望んだ作品ではないにしても、

大林宣彦という監督の遺作にふさわしい見事な出来映えであったと思う。

これは先ず、映画についての映画、であります。然し、危ぶむ勿れ、我らは皮相な映画趣味に陥らず、その誕生以来、世界中の人びとを驚嘆させ、感動の嵐に巻き込んだキネマ=映画なる人類の玉手箱に敬畏を捧げ、その娯楽性を尊み、いわば面白くして為になるおもてなしの一本として、本作を、映画を愛する全世界の順良な映画ファンに贈ろう、試みるもの。(パンフレットより)

大林宣彦監督がこう語っている通り、

江戸時代から乱世の幕末、戊辰戦争、日中戦争、沖縄戦と移り変わる日本の戦争の歴史を、

白黒サイレント、トーキー、総天然色へ移り変わる映画の技術の歴史を辿りながら、

そこに、ミュージカル、時代劇、戦争アクション、ファンタジー、ラブ&ロマンスなど、

映画のあらゆる要素を放り込み、

大林宣彦監督が手練手管を駆使して映画ファンにおもてなしをする、

映画の“玉手箱”であり、大林宣彦監督の“おもちゃ箱”なのである。

大林宣彦監督作品のファンなら気づくことであるが、

成海璃子が演じた斉藤一美は『転校生』の、

山崎紘菜が演じた芳山和子は『時をかける少女』の、

常盤貴子が演じた橘百合子は『さびしんぼう』の、

それぞれ尾道三部作のヒロインの名であるし、

銀幕の世界へタイムリープする少年3人組の名前も、

馬場毬男(ばば・まりお)→マリオ・バーヴァ(イタリアの映画監督)、

鳥鳳介(とり・ほうすけ)→フランソワ・トリュフォー(フランスの映画監督)、

団茂(だん・しげる)→ドン・シーゲル(アメリカの映画監督)

というように、

大林宣彦監督が敬愛する往年の巨匠たちの名を拝借したものになっている。

本作には、こういった仕掛けが随所に見られ、

コアなファンであればあるほど、いろんな発見をすることができる。

本作『海辺の映画館 キネマの玉手箱』には、

179分の上映時間の間、全篇にわたって、中原中也の詩が字幕であらわれ、

音声で朗読される。

有名な詩から、ほとんど知られていない詩まで、

大林宣彦監督による中也詩のアンソロジーといった感じで、

高校生の頃から中原中也の詩に親しんできた私としては、

この文学的な仕掛けが楽しかった。

映画の冒頭、「映像純文学の試み」という文字がスクリーンに映し出され、

「?」と思ったのだが、

音楽だけでなく、

中原中也の詩と映像がシンクロする“プレイリスト・ムービー”であったのだ。

映画鑑賞後、5日ほど過ぎたが、

あとから次々に色々なことが思い出され、気づき、

〈ああ、そういうことだったのか……〉

と、驚かされ、感慨にふける作品であった。

希子を演じた新人・吉田玲の演技は素晴らしかったし、

斉藤一美を演じた成海璃子、

芳山和子を演じた山崎紘菜、

橘百合子を演じた常盤貴子、

チケット売場の老婆を演じた白石加代子、

川島芳子を演じた伊藤歩、

奈美子(新聞記者、爺・ファンタの娘)を演じた中江有里など、

私の好きな女優たちのことにもそれぞれ詳しく触れたいのだが、

もうキリがないので、(笑)

この辺でレビューを終えようと思う。

大林宣彦監督の作品に馴染んでいない方は、

最初は戸惑うと思うが、

次第に慣れて、(笑)

最後には、前衛的な純文学を読み終えたような充実感が味わえると思う。

本編の中間地点で「インターミッション」の文字があらわれるが、

それは「映画のための映画」である仕掛けで、(爆)

真の意味での「インターミッション」ではなく、

途中にトイレタイムはないので、

上映前には必ずトイレを済ませ御鑑賞下さい。

……ということで、映画館で、ぜひぜひ。